海绵设施提高排涝标准的量化分析

时间:2016年07月22日信息来源:给水排水 点击:次

• 上海一般区域已建成排水系统的排涝标准只有1年一遇(达标率约80%);

• 新的排水防涝规划已明确中心城区排水标准都要提高到5年一遇;

• 已建成排水系统改造不仅社会成本很高,还存在管位不足等可实施性问题;

• 在建成区通过源头削减措施,降低暴雨径流的水量与峰值,是提高现有系统排涝能力的一种可能的选择;

• 根据上海的地域条件选择适用的LID 技术、确定设施的参数,以代表性建成区为例进行相关技术措施的方案布置;

• 应用SWMM模型,评价海绵措施提高建成区排涝标准的效果;并计算通过翻排管道提高排涝标准的工程量;

• 比较采用海绵措施与翻排管道进行提标改造的费用效益。

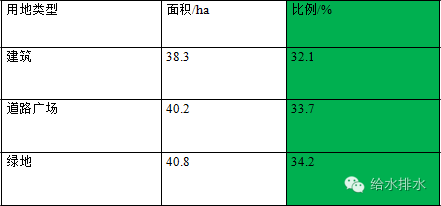

• 鞍山排水区域(A区域):服务面积约1.3 km2, 区域内主要为上世纪80~90年代建造的多层住宅及少量商业建筑;

• 合流制排水模式土地利用状况、建筑情况与排水设施在建成区中具有代表性。

• 底部设置防渗膜,通过排水管排水,适应高地下水位

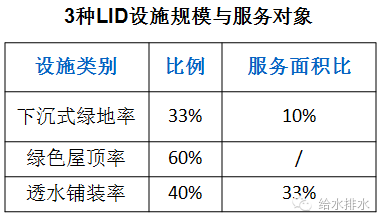

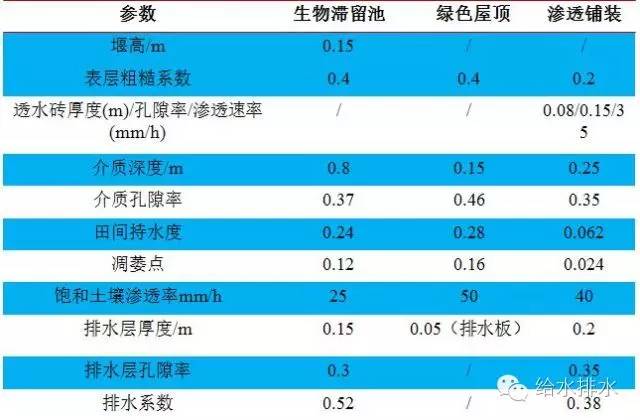

3.2 适用的LID技术主要有生物滞留、绿色屋顶和渗透铺装

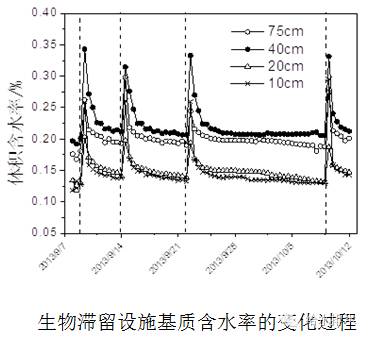

• 基质组成(w/w)——分级砂:表层土:木屑 = 75:20:5,厚度80 cm;

• 进水结束后很短时间,重力水即疏干,基质含水率接近田间持水度;

• 基质中间部分可长期维持在田间持水度,表层与底层含水率低于田间持水度;参照实测结果与降雨特性,确定模型中设施初始含水率的设置。

通过应用规模的实验,掌握上海应用条件下(排水管道出水)设施构造与设计参数与相应的水文控制效果。

上海应用规模的渗透铺装现场实验,出水需要排放到雨水管道。

• 使用翻斗雨量计连续检测降雨以及设施出流的流量过程

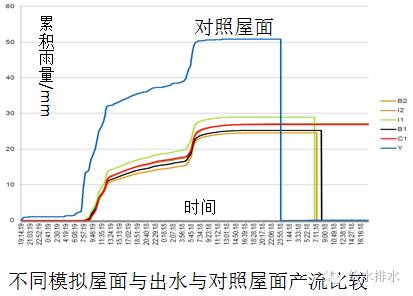

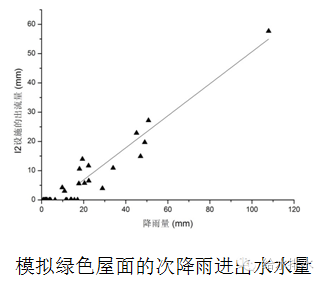

• 评价不同组成基质的绿色屋顶的水文、水质控制效果及基质含水率变化过程

• 介质厚度10~15 cm条件下,不同降雨间隔下的控制降雨量在15-20 mm

• 介质厚度10~15 mm的粗放型绿色屋顶的年水量控制率在50%~60%

• 持水性好、植物可利用水量(available water) 高的基质是C1,B2;

• 发生超过设施控制能力的大雨50 h后,设施的含水率可降低到凋萎点以上约5%;

• 根据实验结果与上海市降雨分布的统计,确定适合的绿色屋顶的基质及其初始含水率设置。

规模按照接近最大设置可能性考虑,在设施容积利用不充分的子区域适当调减。

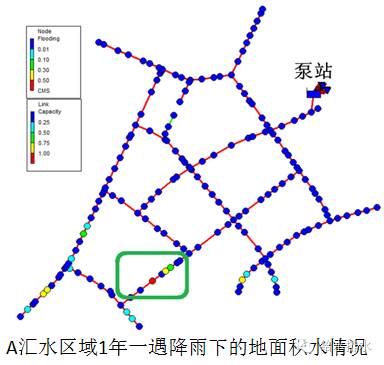

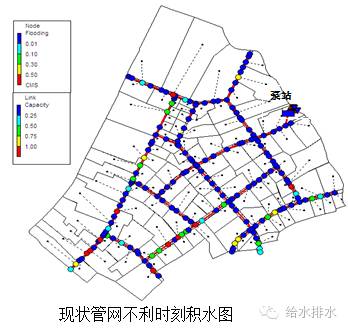

• 在1年一遇1h降雨 (36.5 mm/h,芝加哥雨型)条件下,A区域地面积水量约为1380m³,现状排水系统未能达到1年一遇的标准。

• 根据水力坡降线法,识别瓶颈管段并拟定改造方案。改造后系统基本达到1年一遇排水标准。

• 按照改造后的管网数据,进行海绵设施提高已建成系统排涝能力的评估。

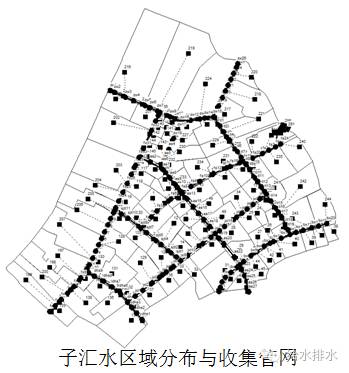

依据SWMM模型应用要求,按照地表径流排入市政管网的路径,共划分了110个子集水区。

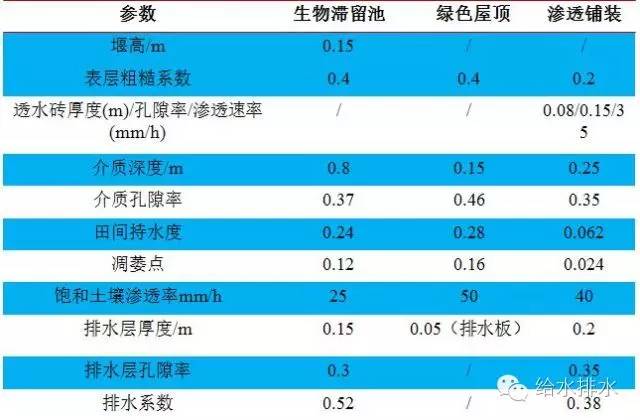

三种海绵设施的设计值与相应的SWMM模型参数

• 以经过率定的管网模型为框架,结合海绵设施布置方案,完成模型中设施的布置;

• 以子汇水区域为单位,考虑地表汇流条件,设置海绵设施的收集与排放途径;

• 通过设计暴雨下地面积水情况评价改造工程的效果。

4.3 短历时设计暴雨下海绵设施改造后系统排水能力

• 以5年一遇1h设计降雨(58 mm/h)作为模型输入降雨,根据积水量评估系统的排水能力,模拟时长取24 h。

• 生物滞留池的初始含水率取凋萎点以上10%,绿色屋顶初始含水率取凋萎点以上5%。

• 在上述设计条件下,地面无明显积水,基本达到5年一遇标准。

直接从5年一遇1h降雨开始进行海绵设施效果的评估,特别是在不能下渗的地区,是效果评价有利。在设施含水率较高时发生暴雨,设施的水量滞留、峰值削减作用都会下降。

• 历时24h,累积雨量143mm,按照SCSⅠ雨型分配雨量,最大1h降雨强度37.5mm;

• 模拟结果,地面积水量约为43m³,在模拟误差范围内,系统基本达到5年一遇排水标准。

• 因为输入降雨的峰值雨强只有1年一遇 结果仅说明增设海绵设施有可能使已建老系统达到接近于5年一遇标准

根据水力坡降法,通过模型计算识别瓶颈管段,结合管道超载程度、水流方向与服务面积调整的需要,确定翻排管道的范围。

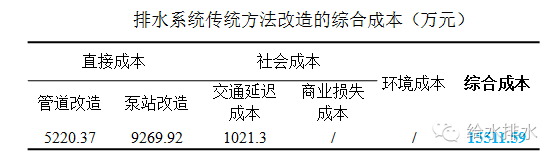

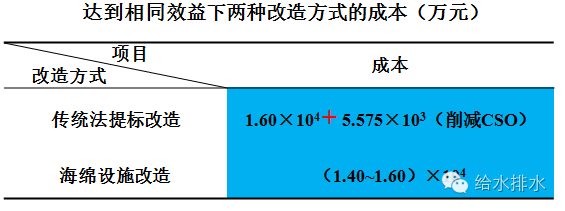

管道:需改造管段总长度为1812 m,占鞍山系统管道长度的28.7%

泵站:排水能力由10.22 m³/s提高至16 m³/s

直接成本来上海市积水点改造工程单位成本统计,因为不包括难以实施的改造项目,相关统计值偏低;已实施的泵站翻建费用不包括临时排水费用。

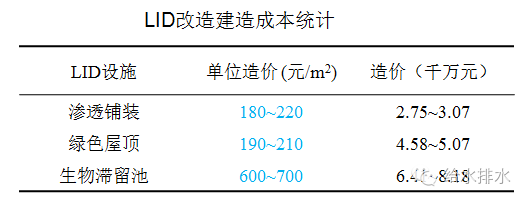

本课题提出的海绵设施改造方案,基本不改变土地用途,不包括征地费用。

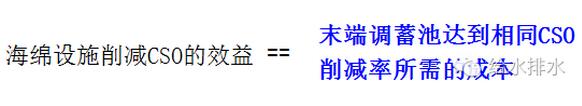

因多数效益难以量化,本课题只讨论削减合流制溢流的直接效益。

通过平水年降雨过程的连续模拟,计算海绵设施的年溢流水量削减率,在平水年(1996年)降雨条件下,A区域实施海绵设施建设方案可削减年溢流量54.0%,年溢流次数从13次减少到6次。

经模型试算,达到相同效果需建造容积7000 m³(5.4 mm径流深度)的调蓄池。不考虑征用土地的费用,调蓄池建造成本约为4550万元;

全生命周期调蓄池排空水的处理费用约1025万元,其他运行维护费用不考虑。

因地下水位高,不能下渗削减水量,对峰值流量的控制同样受到影响,海绵设施的建造成本可能略大于传统翻排管道的成本;

同时考虑削减溢流污染的效果,海绵设施建造成本低于传统改造成本。

• 对土地紧缺、地下水位很高的上海,按照老城区的最大应用可能性布置海绵设施,在集中短历时暴雨条件下,有可能将1年一遇标准的建成系统的排涝能力提高到接近5年一遇。

• 考虑海绵设施同时具有的控制溢流污染等效益,海绵设施提高建成区排涝标准的费用效益优于翻排管道,重建泵站。

• 考虑到传统提标改造方法的可实施性受到的限制(缺少管位、影响交通、征用土地困难等)可能更大,通过海绵设施实施提标改造,是一种值得关注的选择。

注:本文根据同济大学李田教授在“第五届城市排水防涝暨雨水控制利用技术论坛”上的发言整理而成,原标题《海绵设施提高上海建成区排涝标准的可行性与费用效益探讨》。

(作者:李田 编辑:admin)